中间声音|关于追寻、叩问以及自我阐述

中间声音

编者按:本文是以“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”(2020.11.14-2021.05.09)与“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”(2021.4.22-5.23)为背景对中间美术馆馆长卢迎华的采访文本。她谈及做艺术史研究的动力是源自“如何解释我们自己”,并且是“基于当下的困境去重访历史”。这需要避免用现成的意识形态做简单的立场区分,才能使背后的历史脉络显现出来。

关于追寻、叩问以及自我阐述

Mour

从2020年冬天开始,中间美术馆主办了一系列展览“巨浪与余音”,专注于对中国以及全球在1980年代的艺术思潮、运动的研究。该研究由艺术家刘鼎与艺术史家、中间美术馆馆长卢迎华共同策划。其中,“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”(以下简称“重访1987”)在位于北京海淀区的中间美术馆展出,这场展览的同系列延伸:“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”(以下简称“后现代”)在中间美术馆在798“北京画廊周”中设立的“中间思想频道”中展出。

“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”展览现场

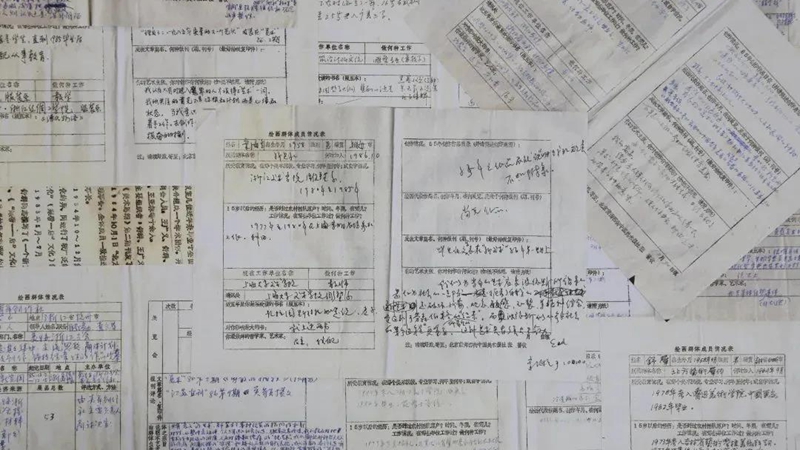

中间美术馆的“重访1987”展,聚焦于中国1987年前后全国各地兴起的“反艺术”“反文化”等具有“达达主义”特征的艺术项目,展览复原了“厦门达达”展览事件的局部——不仅能看到当年艺术家把建筑工地的现成品堆放在展厅的现场的再现,还能看到艺术家们焚烧作品的经典录像;还有“池社”“南方艺术家沙龙”“M艺术群体”作品及文献资料……值得一提的是,策展人从《中国美术报》主编张蔷处借出当年的一份有趣的资料——“绘画群体成员情况表”,是由活跃于’85新潮的艺术家及团体亲手填写的表格,看到如今已经具有国际影响力的艺术家们一字一划认真填写的笔触,彷佛穿越时光来到了那个纯真又青涩的年代。

张蔷为撰写《绘画新潮》艺术所收集的有关青年创作活动的第一手资料, 1986-1987

在798北京画廊周期间临时设立的中间美术馆展厅里,策展人的雄心也同样鲜明,“后现代”展览中,刘鼎与卢迎华希望将后现代主义的话语视为连接全球1980年代的一股重要力量,聚焦国际艺术世界成为巨大共同体的这一时刻,我们能看到来自全球——包括中国、韩国、日本、菲律宾、美国、德国、瑞士、波兰、荷兰、乌克兰、俄罗斯、捷克、克罗地亚、智利等多个国家的艺术家在1980年代的实验性作品,它们大多以录像的形式展示,如同一场穿越时空的“观光”之旅。我们能看到很多珍贵的档案资料,比如巴黎公社艺术小组、C.A.D.A(艺术行动小组)、公寓艺术小组等先锋团体等档案和实践……

巴黎公社小组,1989-1984

正如展览名称“巨浪与余音”,在现场,这些来自于40年前的影像、画作、装置,将我们又重新带回那个充满变革的年代,在风起云涌的艺术运动浪潮中,策展人刘鼎与卢迎华在历史长河的巨浪中,将时代的余音和回响一一梳理,试图通过“重现”当时的现场,对今天中国艺术家的创作脉络做一个“校准”,在今天世界的舞台中,为我们自己找一个合适的位置。

“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”展览现场

1987的余音,一首浪漫主义的安魂曲

在中国改革开放以来激荡变迁的40年里,提到1987年,我们的记忆中几乎没有与之相烙印的历史重大转折点,如果提起中国现、当代艺术的大事件,首先被提及的常常是始于1985年的’85新潮运动,而这一运动随着1989年2月5日在中国美术馆里举办的“中国现代艺术展”上的一声枪响而终止,此后开启了中国当代艺术实践。

然而对于这两位研究者来说,横亘在1985年和1989年这两大时间节点中间的一段时期,更加值得研究。在1987年前后,一个时代的巨大转变似乎早已开始,也尚未走向尾声。彼时,中国仍然处于改革开放的热潮之中,思想的革新体现在文化、艺术界里各种风起云涌的运动和实验中,人们从海子、北岛的诗歌逐渐走向了一个商业和流行文化构筑的世界。策展人认为1987年是一个可以被“问题化”的时间节点,即通过1987年前后的艺术家的创作进而研究1980年代中后期的艺术创作和价值转向,他们希望通过这样的研究,还原历史现场的复杂性,将很多被误传的、被误解的、模糊的概念重新认知,将被扁平化、简单化的多重论调重新纳入讨论,“应该要回到这些历史现场里,观看每一个个体的经验,而不能够仅以一个概念统摄所有。”卢迎华告诉我们。

在中间美术馆内,“重访1987”展分为两大章节:“前进中的虚无主义”和“观念更新的多个舞台”。

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览现场

“前进中的虚无主义”聚焦1980年代中期的“反文化”“反艺术”这样具有达达主义色彩的艺术团体和展览,以及这些团体在1986到1987年期间短暂且热烈的活动,其中包括在广州的王度、林一林、陈劭雄、梁钜辉等艺术家好友成立的“南方艺术家沙龙”,在上海的“M艺术家群体”(成员包括:杨晖、宋海冬、赵川、胡曰龙、李祖明、龚建庆、申凡、汤光明、杨旭、汪谷清、翁立平、付跃慧、秦一峰、杨冬白、周铁海等),在杭州由张培力、耿建翌、宋陵、包剑斐等组成的“池社”,在厦门的艺术家们发起的“厦门达达”(成员包括:黄永砯、林嘉华、焦耀明、俞晓刚、林春、纪泰然、蔡立雄、陈承宗、李跃年、李翔、吴燕萍、黄平、刘一菱、沈远、许成斗、黄明),他们拒绝一切权威、道德、社会习惯,拒绝一切既定的信仰(这里的“权威”通常指以美术馆和美术学院为代表的艺术体制和评判标准),比如展厅里最令人印象深刻的作品,是“厦门达达”艺术家烧掉自己的画作的录像,并复刻了当年这些艺术家们将建筑垃圾搬到美术馆里的现场。

策展人在展览叙述中指出,1980年代的后现代主义思潮,产生了一种实验性的、撬动(土壤)的力量,松动了很多固有的执念。艺术家们也开始反思和挑战艺术陈规和体制。虚无主义、存在主义等多种西方哲学思想在国内流传,成为中国艺术家们创作的精神资源的一部分。

M艺术群体,1986,现场视频(静帧)

“观念更新的多个舞台”这一章节关注受油画界提出的口号“观念更新”影响的艺术家们的创作,这个口号于1985年被提出,在这之前,艺术家们曾提出“形式解放”的旗帜——希望通过艺术形式(而非内容)探索来自由创作,而“观念更新”这一口号则更进一步,意求突破的不仅限于艺术表现形式,也同样在创作题材的选择方面获得更大的空间。这其中就包括以王广义、舒群为代表的“北方艺术群体”,展览中则将他们纳入“新现实主义”的创作倾向——去除具体的人物形象、去除意义和情感传达、去除叙事和抒情。“北方艺术群体”也在1987年举办“北方艺术群体双年展”,随后很多群体成员离开东北,四散于祖国大地,再未组织任何群体性活动。另一种出现的情况,则是对纯粹形式的追求,出于对“艺术本体”的强调(令人很容易联想起19世纪法国文艺运动“为了艺术而艺术”),以及通过去除艺术的政治属性,为艺术家争取更多“创作自由”。在“观念更新”的舞台上,还有全球后现代思潮和20世纪上半叶进入中国的“现代派”的影响也同样不可忽略。

王广义,1988,黑色理性——病理分析·R

这些激进的、仓促的、辉煌的艺术运动是1980年代前的一系列思潮、运动的积累的结果,在1985年,它们在社会变迁的涤荡和阵痛中破土而出,让人想到以赛亚·柏林曾经诠释的“浪漫主义”运动——

我们完全可以肯定浪漫主义运动不仅是一个有关艺术的运动,或一次艺术运动,而且是西方历史上的第一个艺术支配生活其他方面的运动,艺术君临一切的运动。人们的精神状态和动机比结果更为重要。情感的纯洁、完整、投入、奉献——这些精神气质,比较容易得到人们的敬佩,成为一般的道德态度。

——以赛亚·伯林

公寓艺术小组公寓艺术小组的三次展览,1982-1984

而’85新潮,对于中国的文艺进程来说,其重要性不亚于“浪漫主义”运动之于西方历史,为什么它经历了短暂的辉煌后,在1987年前后逐渐发生了转变,以至于在1990年代来临前,就戛然而止?在’89“中国现代艺术展”上肖鲁的枪声为’85新潮运动画上了充满戏剧性的句号,然而在这之前,转变早已悄然而生,艺术“革命”的终曲已经在新制度的建立和新时代的来临中蕴酿着它的前奏。“重访1987”展正是将这一终曲的前奏重现给世人,而对我们来说,今天的艺术现场中,1980年代的影响似乎正在远去,重现1987年的余音,更像是对于那场昙花一现的、充满浪漫主义色彩的时期,一曲深邃而温柔的安魂曲。

“重访1987”的背后故事

在卢迎华看来,今天的中国艺术家、艺术史学者面临的迫切问题,是在全球语境当中,如何更加准确地自我阐述,“如何解释我们自己,用什么语言来描述我们自己?”这是她与艺术家刘鼎两人在频繁的国际交流中常常面临的问题。一方面,西方当代艺术的舶来语并不能准确地解释中国的艺术现实;另一方面,国内也缺乏对当代艺术历史进行更加细致的梳理。从2013年开始,他们便开始了一项题为“社会主义现实主义的回响”的长期研究,“通过展览、创作、通过文章来认识我们自己所处的文化语境,包括尝试寻找适合的语汇来形容我们的工作,形容我们的历史渊源。”作为艺术史学者,卢迎华认为回到中国艺术家自己的工作中、回到自己的文化语境里,是必要且迫切的,“如果没有办法解释自己,你也无法理解自己今天所处的位置。”策划这一系列展览的另一个重要原因,是卢迎华希望尽可能地还原历史现场的复杂性,而不是延续扁平化的历史表述,这一点在下文会有更进一步的阐述。

丁乙于1987年创作2020年复制《十示》系列小稿6件(之一)

卢迎华于2017年加入中间美术馆并担任馆长,她在自己的工作和研究中,为中间美术馆带来了一系列雄心勃勃的中国当代艺术史大展,比如她在中间美术馆参与策划的首展:“沙龙沙龙:1972-1982年”,是以北京为现场的现代艺术实践的一个侧影。这个展览聚焦的是1972年到1982年之间的历史时空,而“重访1987”展览聚焦的则是1987年前后中国的艺术现场的一些实践和思想脉络。因此,“重访1987”展览的发生,既符合中间美术馆的定位,也是从卢迎华个人的工作脉络里生发出来的展览。

中间美术馆:高冷又鲜活的美术馆

对于卢迎华来说,美术馆是一个知识生产的机构,或者说,服务于知识生产的机构,而不是一个生产利益的机构,不该以营利为目的。与其操心如何将一个没有能力营利的机构营利,不如建立一个专业的保障机制,就像卢迎华所说:“要让专业的人做专业的事。”而中间美术馆正是具备这样的专业度与完善的运营保障机制,让美术馆得以专注于学术上的研究工作。

在我的印象里,中间美术馆是一个比较严肃的美术馆,离北京最知名的艺术区798或草场地都比较远,在北京海淀的西五环内,距离石景山区一步之遥。对于北京艺术活动整体偏东的情况来说,中间美术馆仿佛一个偏安一隅的世外桃源,周边没有蓬勃的商业、没有网红打卡,新展开幕时,与“网红美术馆”相比,甚至鲜少出现朋友圈刷屏的现象。展览的内容也常常显得有些“高冷”,然而只要你进入展厅,耐心一点,随着展览的推进和展开,你会发现这里有喧嚣火热之外的一种更具吸引力的味道,值得细嚼慢咽,是严肃而不失天真、高冷而不失鲜活的状态。卢迎华认为中间美术馆的定位,是一个“以研究和内容来驱动的美术馆”,所有的工作都是围绕核心:一方面是中国的当代艺术的历史,一方面是围绕现在最活跃的艺术的实践和话语。“我们的项目不是关起门来看我们的历史,而是跟当下不同学科的发展同步。”卢迎华注重跨学科的交流,把其他学科学者的研究成果带到美术馆来,也注重国际上交流,并进行更为密切的对话,时刻保持自身的开放性。实际上,中间美术馆一直以来非常活跃,除了与展览相关的各种线上、线下的论坛、讲座之外,美术馆也积极地参加国际上的书展,与柏林的艺术机构合作与出版,进行了很多艺术研究的工作……对此,卢迎华表示:“在全球化的背景下, 一方面深耕自己,一方面也积极地进行对话。”

《中国作为问题》第一辑英文版封面

在一个喧嚣的时代,保持高冷并非易事,在美术馆们纷纷探索转型之路,让自己更通俗、更网红化时,中间美术馆的展览一直保持着自己的高冷甚至有些严肃的状态,对此卢迎华很“佛系”,她认为无论如何,生产内容的初衷是不能轻易改变的,“作为一个机构,需要塑造你的公众,而不是仅把他们吸引来就够了,美术馆有责任为公众提供智识上的引领,帮助人们深入认知艺术,才能慢慢让这个社会空间多样化。”

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览现场

对话中间美术馆馆长卢迎华:

艺术领域里单调和扁平的

价值判断

Mour:重新回顾1980年代中国艺术家的探索,您认为对于今天具有怎样的意义?

卢迎华:对于“1980年代”,相关论述已有不少。此中既有记录与回忆,也有总结与思考,更包含诸多以推动某种价值建构为动力的历史书写。而围绕1985-1986年的新潮美术的重叙,统摄了其间的感觉、意识与认知,使得书写实践呈现一种同质化的趋向。艺术史上的“1980年代”因此成为一个笼统的历史范畴,其中多样、复杂的转向无法被细致地把握与理解。

今天的当代艺术领域对于艺术创作和经历的理论化程度比较低,大多数艺术批评的话语、判断和价值立场,都建立在一种普遍的感觉结构上,而这种感觉结构的主要动力来自于对之前在特定语境中所形成的艺术史话语的沿用,以及艺术市场对于部分有经济价值的创作的美化。这些认识在普遍层面上形成了一种历史感,而不是真正的历史问题。

我们的研究发现,很多已有的历史叙述只是历史现场的一个部分,理论界并没有把历史化的过程与历史现实放在一起整体思考。理论界对于这些扩散在社会中的遗产也没有给出有创造性的评估和反思。

永子与高丽,1980,裂变

我们基于当下的困境去重访历史,在尊重既有的历史叙述和研究成果的前提下与它们展开对话。通过悉心清理历史语境中的理论和行动逻辑,我们希望拓宽认知视野:将“1980年代”放入有机的历史链条之中,重建作为范畴的“1980年代”与1949年以来至“改革开放”之前的文艺发展进程的历史关联和参照关系,使其背后的历史脉络清楚显现。此项研究既以整体性的意识去把握“1980年代”,也避免借助现成的意识形态作简单的立场区分。酌古沿今,这项具有突破性的研究也将不断把当下的问题与思考带入对于“1980年代”的重访之中。我也强调,当下工作,一定是要建立在对历史真正的认知之上,这样才会有宽度和丰富性。

张晓刚,1990,重复的空间12号

Mour:您认为这种单调和扁平的状况与全球化背景下容易建立统一的标准,会有关系吗?

卢迎华:我觉得最主要还是一个视野的问题。在艺术现场里,最活跃的往往是有创造力的艺术家,他们是最前沿、最敏锐的人。很多艺术家有非常独特的个人经验和实践方法,但是这些独特性和个体经验最后被传播出来的内容总是变得非常单一,主要是因为我们的选择和传播机制太过狭隘。所以说并不是艺术现场单一,而是认知艺术现场的手段和视野太局限了。

亨里克·加耶夫斯基,1985,身份

Mour:您认为这种现象背后是怎样的原因?

卢迎华:在“巨浪与余音”展览里,我们提到了,在1987年“反资产阶级自由化”之后, 原来在1980年代中期出现的多元的思想空间被压缩了。1989年之后,整个社会开始以经济为导向,这是一个社会和意识形态的背景。所以有学者指出,在1990年代,整个中国的知识界和社会文化的发展,是一个去政治化的过程,它主动地把每一个个体从政治的生活当中抽离出来,让人们放弃做政治判断的意识。这里的“政治”是指对自己周围的生活有一种作为公民的认知,有保留自己行动的权利和批判的态度,这些都已经慢慢地被单一的、以市场为导向的意识形态给消磨掉了,所以,1990年代开启了一个去政治化的过程。

在中国当代艺术发展的进程中,一方面似乎要去拥抱和参与国际的艺术世界,另一方面,它一直都在尝试去国际化,或更准确的说,是去西方化,去形成属于自己的话语。但这有一定的挑战,如果简单地把“去西方”变成一种民族主义的话语,那么又很容易形成一个非常封闭的状态。这会形成一种对于当代艺术和当代思考都非常不利的语境和思想状态。

关于中国当代的艺术叙述

Mour:我们通常认为“文革”是中国现当代文化表述的分水岭,因此通常认为中国1980年代的艺术探索是根据改革开放政策引进的一系列西方思想而形成的。为什么您会认为中国当代艺术在1980年代的探索是“很大程度上建立在1920-1930年代中国艺术界引介与批判西方现代艺术的基础上”?

黄文珑(中间美术馆助理策展人):历史现场具有复杂性,来自国外的影响是其中之一,而不是唯一,包括20世纪初第一批去海外留学的艺术家,他们中很多人后来在一段时间内沉寂过,被边缘化,但是他们中的很多人还在继续创作,也和新一代的年轻艺术家保持着联系,这一层会经常被忽略,也没有被主流的历史叙述涵盖。我们也希望把这一部分揭示出来。

卢迎华:已有关于当代艺术的叙述方式中存在着一个问题,就是以“新”作为一种价值标准,并且以“断裂”作为它的叙事逻辑。你会经常读到,中国当代艺术是从1979年、或从1980年开始……这样的一种带有“断裂”的说法——以前的都是过去的,现在是一个新开始。其实回看历史,就知道这种断裂是这个历史时期的一个显性的面相,历史进程中既有断裂又有连续,而连续的部分是往往在这个时段不被讨论的和被忽略的,因为它不符合革命叙事逻辑,不符合现代化的叙事逻辑。这是两个影响我们现在的整个叙事方式的最主要的观念。这两个叙事逻辑的共同特点就是要以“新”取代“旧”,它们不断强调“新”是一种更好的价值观,它要被凸显,那么在凸显“新”的时候,“旧”就变得不值一文,或者是要被取代、被否定的对象。

朴祓彤,1988,可口可乐燃烧弹

社会主义现实主义从1930年代的苏联被介绍进来后,逐渐从一个艺术样式演化出一套文艺逻辑和体制。在中国1950年代末期,社会主义现实主义的合法性遭到了一定程度的质疑,“文革”后,人们在形式上不再践行这种艺术样式,但与之相关的意识形态结构并没有改变,而相关的文艺体制和认知方式也没有根本的改变。今天人们不再提及社会主义现实主义,仿佛它与我们没有一点关系,但不被提起并不意味着它不存在。与它相关的文艺组织方式和行事逻辑仍然存在于我们的血液里。如果我们不去正视它,我们根本无法解释我们当下的很多工作和现状。所以我们要在这个历史叙述里不断地把这些连续性指出来,才能真正帮助理解我们的问题。

比如,在谈1980年代时,大家不自觉地只会注意到当时的年轻人在做什么,几乎不会去关注到当时的中老年人在做什么,但事实上,更年长的艺术家和评论家都在场,而且多数与年轻人是亦师亦友的关系。年轻人之所以在当时能迈出之一步,在很大程度上与老一辈的工作是有关系的。但我们已有的叙述并没有全面地看待这些同时存在的线索。而这样不全面的观看方式,也影响到对今天的观看。我们缺乏一种对于艺术家生涯的认知,总是以标志性的作品来界定艺术家。艺术界总是不断地去推出新人,却很容易掩盖同一时代不同年龄段和心境的人的创作和思想。这种工作方式肯定是有问题的。

韦启美,1990,附中的走廊

Mour:在“重访1987”展览的副标题上,我们看到一个词叫“再当代”。何为“再当代”?

黄文珑:“再当代”是现在对什么是当代艺术的一种重新解读,对“当代”的理解是动态发展的,而不是说某一个具体年份才是当代的开端。

卢迎华:这是一个很复杂的问题。在中国,很多的基本概念和范畴都没有被清理过,对于一些关键词、一些基本的语汇,一些时间点的认知,我们只是在沿用普遍的说法,没有对其进行考证或梳理,比如最早怎么说,为什么这么说,产生了什么影响,在使用的过程中发生了什么变化等等。

对当代艺术的界定也是一样存在着混乱不清的情况。回到1980年代的文献中时,我们会发现大家当时不用“艺术”,而是倾向用“美术”这个词,也不用“当代艺术”,而是“现代艺术”。到1990年代,同一批在1980年代被称为“现代艺术家”的艺术家,到了1990年代,尽管他们的创作大多没有根本的转变,但他们的身份却变成了“当代艺术家”。1990年代所形成的关于中国当代艺术的叙述,是在“现代艺术大展”之后。在一个全球化的背景下,中国的艺术从业者同西方进行了更多密切的交往,而形成了一种认知方式——将与官方意识形态存在着对立、断裂和紧张关系的实践,认知为“当代艺术”。从那时起,人们一提“当代艺术”,基本就会预设其具有某种与权威和体制的对立关系、撕裂关系,再用这种叙事角度的尺子回去测量过去的艺术事件和创作,来判断“这个是不是当代、那个是不是当代”。所以人们会把“星星上街”这个行为视为当代艺术在中国的开始,因为他们当时高呼“艺术要自由、艺术要民主”的口号,并走向街头游行示威。人们对这个事件某个方面的突出和指认是建立在他们认为其符合西方当代艺术叙事逻辑的基础之上的。事实上,这套叙述方式是不适用于我们的现实的。比如,当时“星星”上街之前,首先提出“艺术民主”和“创作自由”的口号的是文艺官员,是党内开明的官员提出了这样的口号,艺术家才引用了这样的合法口号,所以它实际上是镶嵌在国家的意识形态之中的。今天我们每个人的工作仍然是镶嵌在这个意识形态结构里的,这并不是一个简单的“配合”或“对立”、“对抗”等词汇能够界定清楚的情况。实际关系比这些概念复杂得多。

同样的,“当代艺术的进程”也复杂得多,我们不能完全借用西方的语汇和逻辑来描述我们的当代艺术进程。在我们的研究里,我们首先要搁置将1970年代末期作为中国当代艺术起点这种普遍看法,而是提出要回到1949年,甚至1942年,来整体地认知艺术在中国的当代文化进程中的脉络。主要的原因是我们的社会结构和意识形态基础并没有发生根本性的转变,当然,艺术在这个过程中又不断地经历蜕变和自我调试。我们也认为已有的词汇应该被更新和重新调整,所以我们提出“中国艺术的当代化进程”,强调的是它是一个运动中的情况。

比如在“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术侧影”展览里,我们呈现了当时的一种情况:艺术家可以自发组织展览,但这些展览又不能用西方艺术中的“艺术家自组织(self-organization)”来界定它们,因为这个“自我组织”在中国和在欧美是很不一样的情况。在1970年代末的艺术家自发组织展览是受政府许可、鼓励和帮助的。但这并不说明艺术家完全没有自己的主动性,只是每一个时刻我们都在意识形态框架中调试自己。这个关系是非常复杂的。所以,我们要提出的是:应该要回到这些历史现场里,去看每一个个体的经验,不能够仅以一个概念去统摄所有发生的事。

“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术侧影”展览现场

关于展览活动的策划

Mour:“重访1987”展览里也在持续地进行线上、线下的讲解、对谈、讲座、论坛等活动,您筹划这些活动的思路是怎样的?

卢迎华:我们会根据他们创作和经历的相关性来组合艺术家,比如我们策划的一个对话,邀请了舒群和张晓刚两位艺术家,当时一位在东北,另一位在西南,有着非常不一样的视角,而且艺术创作的语言也非常不一样,一个是非常冷峻、理性的语言,另一个是具有表现性的。在我们的研究里,我们认为他们创作背后的动力是一样的,都是在一种“新现实主义”的创作倾向之中,去掉意义、情感和叙事,所以我们把这两个案例放在一起,设计一个对话。这些对话的设计里包含很多考量。我们的展览在开幕之后往往会产生很多继续深化的内容,展览本身是知识生产的产物,同时展览又成为知识生产的一个平台,在这个平台上可以继续生发出很多有意义的内容。

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览的艺术家漫谈系列海报

关于798北京画廊周“巨浪与余音”的延伸展

卢迎华:在798的北京画廊周期间,我们从“重访1987”展又衍生出另外一个展览,“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”。我们会聚焦在“重访1987”展里的一个议题——后现代主义对当时中国艺术界的辐射和影响。后现代主义与中国当代艺术的关系,在之前没有被充分讨论过,是艺术史中一个可以进一步探索的话题。我们做了一些相关研究,发现后现代主义是一个非常有意思的思潮,它像萤火虫一样,飞到哪照亮到哪里。它在日本、韩国、波兰、乌克兰等等全球不同的地域都产生了震波……在世界很多地方,它有一种共时性,在1980年代这个时空里,成为一种可能。

“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”展览现场

以往的线性思维使人们往往会说我们学习西方,有“在几年的时间里,把西方艺术走过的100年全部学习一遍”之类的说法,但是发现“后现代主义”这个思潮与我们的关系后,我们意识到它为共时性提供了可能。当你接触到后现代主义时,它会跟你发生化学作用,你不需要经历现代主义的序列才能创作,拿起录像机就可以创作作品,不需要经过经典学院的训练,不需要具有一个独一无二的技能,才能成为一个艺术家。你能信手拿一个广告语,利用拼贴,就可以做作品,什么都可以为你所用。

这种去中心化、极端的多元主义,成为一个很重要的解放的力量,所以为当时世界各地很多实验性创作提供了一个重要的动力。我们在798临时空间的展览里呈现了这样一个时空——1980年代受后现代主义思潮的影响下,不同国家的艺术家的工作。

关于一个艺术史学者的日常

Mour:艺术史学者在这个艺术行业里是一种怎样的角色?您的日常是怎样的?

卢迎华:艺术史学者很多时候是在阅读和理解过去,但这还只是技术层面的工作。更重要的是艺术史学者应该培养想象力和洞察力。面对很多历史素材的时候,不能只是看这些素材,要整理这些素材,从中发现问题,还要在它们之间建立关联性,建立一种图景,而不停留在罗列材料的层面上。

2010年,我与刘鼎策划的展览“小运动:当代艺术中的自我实践”里,就把艺术史家的工作和艺术家的工作放在一起呈现和讨论。我们认为,艺术领域里各角色的工作——无论是艺术机构的实践,还是艺术史、艺术出版等实践,都应该是具有创造力的实践。不是为了外在的某些标准,而是为了去解答某个问题,处理一些迫切的实践问题,带着这些问题去开展实践。所以实践者面对的是问题,而不自己的某个角色。

在“小运动”展览里,我们提出,艺术领域当中的角色分工不重要,重要的是工作的内容和强度。如果仅仅有艺术史家的头衔,但只是罗列史实,没有形成一个有发现、有洞见和有创造力的叙事和史观,那就不能拓展大家对艺术历史的认识和认知,那将会是非常贫乏和平庸的艺术史工作。

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览现场

编辑:黄文珑

校对:黄文珑,韦淇

微信排版:韦淇

发表回复