细读“巨浪与余音”展十|个体意识的深化(中)

在“巨浪与余音”展期间,我们定期按不同主题分享展览中的具体内容,为观众进行展览“导读”。借助展览中对具体作品、文献的描写,带领大家对1987年前后中国艺术的个案、现场及思潮进行“重访”,回溯1980年代中后期的艺术话语和艺术现场。

“巨浪与余音”将1987作为一个可以被问题化的时间节点,此时间节点也是个体意识持续走向深入的关键时刻。1988年,中国美术馆举办了徐冰和吕胜中的双个展:“徐冰版画艺术展:析世鉴——世界末卷”和“吕胜中剪纸艺术展:彳亍”。两人选择了和中国文化传统关联的汉字、版刻、民间剪纸与民俗形象,却并未囿于传统。他们没有参与到新潮美术的群体运动中,而是身处学院系统内打磨专属自己的语言表达。受现代艺术影响的形式感鲜明,他们因而被批评为保守的学院派。紧接着在1989年初,“中国现代艺术展”在中国美术馆声势浩大地拉开了帷幕。海报中的“禁止掉头”成为宣言般的视觉表征,而展览却被艺术家出于个人动机的一声枪响终结了。这是八十年代激荡尾声里的中止号。而当风波过去后,受裹挟的个体在时代中依然保持着发声的能量。

徐冰,五个复数系列——自留地,1986-1987,木刻版画,1088.5 ×69.5 厘米,由徐冰工作室惠允

徐冰,五个复数系列——自留地,1986-1987,木刻版画,1088.5 ×69.5 厘米,由徐冰工作室惠允

作品局部

作品局部

1987年,徐冰获中央美术学院纯艺硕士学位。研究生期间,他对版画的“间接性”和“复数性”产生兴趣,《五个复数系列》即为他研究生毕业展时发表的作品。版画不同于传统绘画的直接描绘,需要先刻再印,是一种间接的绘画;而其可以批量复制的特性也直接区别于绘画。徐冰因此通过《五个复数系列》探索版画媒介本身的可能性。他在一块木板没有进行任何刻制时就上色印刷,因此一开始印出画面是一片黑色。随后他一边刻、一边印,不断记录下木板上的痕迹越来越多的过程,最后,木板被完全刻掉一层,整个画面变成了一片白色。这个富有仪式感的过程都被印于一条10米长的皮纸上,观众观看的过程与在阅读中国古代绘画长卷类似,颇有移步换景的体验。画面充满变化,姓氏汉字“赵钱孙李”分别刻于不同的田垄一隅,土地上庄稼收成的好坏亦程度各异。立意精妙、带有民间气息的画面由黑至白,在变得繁复后又重新归于简单,具有东方禅思的意味。后来,版画的“复数性”渐渐扩展成徐冰的世界观,他认为人的悲哀在于无法逃脱重复的宿命,为了避免重复、希望成为独一无二的个体的动机就是为了摆脱“复数性”对自我的桎梏。

文 / 孙杲睿 张理耕

吕胜中,魔术与杂技,1988,剪纸、拼贴,310 × 110 厘米,共6幅,由艺术家本人惠允

吕胜中,魔术与杂技,1988,剪纸、拼贴,310 × 110 厘米,共6幅,由艺术家本人惠允

上世纪80年代中期,吕胜中从中国民间剪纸中汲取到灵感,发掘出“生命”的母题。而对此主题的呈现,他采用较为符号化的手法。传统形象被不断复现,充斥于殿堂般的画面空间内。剪纸艺术本身的折叠、对称、重复、连续等造型语言被吸收进吕胜中的学院经验里,使得他的剪纸作品细节更加丰富、线条更加流畅。《魔术与杂技》的构图不再如传统民间美术中那般自然,它变得考究、形式化、具有宗教图案的繁复。相对于那些先锋取向的作品,吕胜中这种来自传统的调子代表另一种审美倾向。民间美术类图腾的视觉符号与当时激变的社会现实构成张力。对神话的改造、利用不单纯指向所谓的民族传统,亦内含着吕胜中对形式、语言的沉迷。在神秘主义的面孔之下,民间美术只是被局部地保留,个人话语则被构建起来,补位而上。此种折衷主义的风格化过程无疑是“颇有价值但又潜伏着危机的努力”。

文 / 张理耕

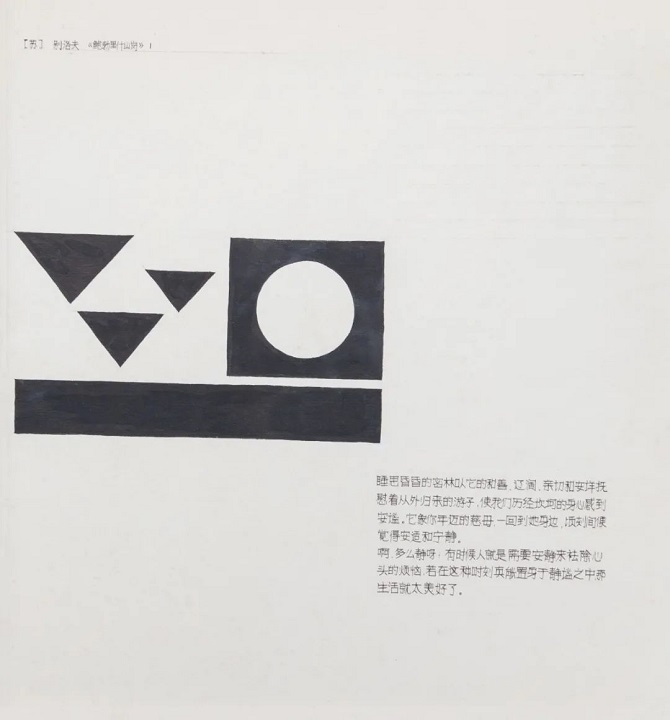

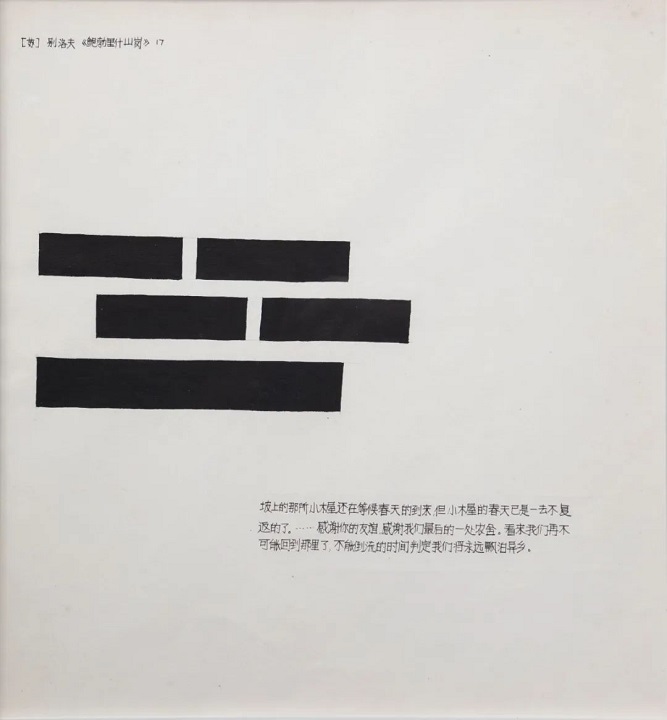

杨志麟,别洛夫《鲍勃里什山岗》插图,1980,由艺术家本人惠允

杨志麟,别洛夫《鲍勃里什山岗》插图,1980,由艺术家本人惠允

杨志麟,禁止掉头,1989,海报,80 × 60 厘米,由艺术家本人惠允

杨志麟,禁止掉头,1989,海报,80 × 60 厘米,由艺术家本人惠允

《鲍勃里什山岗》插图是杨志麟1980年在南京艺术学院工艺美术系就读工艺绘画专业期间的创作。他挪用抽象手法,将基础几何图形反复重建,只取黑白色,构成不同的几何团块和结构。这种表现在形式上是叛逆的,抵抗传统具像化的表现,强调运用线块面、色彩、形状。这种表现手法延续至他在’85美术新潮前后的创作,如油画《彼岸》。在1987年《中国美术报》第23期中,杨志麟表达自己对科学发展和宗教神秘感的着迷,黑与白对他而言是冷静的象征。而将几何图形机械性的复制重组,恍若理性的插图与其服务的对象完全相悖。苏联现实主义作家瓦西里•别洛夫以表现乡村题材,关注人的日常琐事和烦闷著名,小说《鲍勃里什山岗》散文诗般地描绘农村的风景和人物。杨志麟的插图带来则是冰冷漠然的距离感和对情感的拒绝,这种背道而驰的表现是虚无主义进入学院后抽象图式化、符号化的结果。

《禁止掉头》是“中国现代艺术展”的展览标识和海报,由1982年毕业于南京艺术学院工艺系的杨志麟所设计。作为江苏“红色·旅”团体的核心人物,杨志麟强调“旅”,即艺术现代化的过渡进程。受加缪、卡夫卡、维特根斯坦等人对存在主义和虚无主义理念探究思考的影响,杨志麟关注人无法自我解脱的矛盾与荒谬,并通过创作去体验悲剧性的人性。这个标志源于1988年11月为筹备“中国现代艺术展”而举办的“黄山会议”,会前栗宪庭前往南京邀杨志麟设计展览专用标志,杨从画室里拿出一个带有禁止掉头的图案火柴盒给栗看,火柴盒是南京火柴厂为宣传交通安全所设计,这个标志最终在会议中选定。这个引人注目的徽标充斥在展馆内外,它作为广告牌被挂在中国美术馆门口,也作为地毯图案铺于美术馆前的广场上,还被印在开幕一楼大厅的巨大条幅上。标志几乎把美术馆里外“包裹”起来。同时,展览组织方也印刷了五六百张海报,散播在大学院校里。

文 / 刘语丝

宋海冬,外星人眼中的地球,1988年创作,2020年复制,综合媒介,61 × 46 × 55.5 厘米,由艺术家本人授权北京中间美术馆复制

宋海冬,外星人眼中的地球,1988年创作,2020年复制,综合媒介,61 × 46 × 55.5 厘米,由艺术家本人授权北京中间美术馆复制

宋海冬,1985年毕业于浙江美术学院雕塑系研究生班。1986年,作为发起人,他在上海参与组织“M艺术群体”,开展行为艺术创作。完成于1988年的《外星人眼中的地球》是宋海冬在80年代后期创作的为数不多的装置作品的第一个。这件装置的主体是地球仪,一堵象征着柏林墙的小砖墙模型被白色的绳索缠绕着立于地球仪之上。绳子汇拢悬垂在地球仪一侧的相框上。相框中镶嵌着图像拼贴,素材由宋海冬随手从杂志上剪下,包括柏林墙涂鸦、勃兰登堡门附近的检查站以及板门店朝韩军事分界线的对峙场景。艺术家以超越人类的宇宙视角观察现实世界。敌意、分歧和仇恨制造出社会的分裂,“外来者”观察下的地球是愚蠢而荒诞可笑的。本作品曾于1989年在“中国现代艺术展”中展出。东德外交官曾要求艺术家撤下相关照片,宋海冬因坚持作品完整性没有同意,所以作品仅展出了三四天。

文 / 张理耕

温普林,七宗罪,1989-2009,单频录像,52 分钟,由艺术家本人惠允

温普林,七宗罪,1989-2009,单频录像,52 分钟,由艺术家本人惠允

此片拍摄于1989年春的“中国现代艺术大展”。影片《七宗罪》记录了未获允许在展厅内外进行的七个行为创作,因此被导演称作“七宗罪”,包括:WR小组(大同大张、朱雁光、任小颖)的“吊丧”、吴山专的“大生意”、王浪的“浪子”、李山的“洗脚”、王德仁的“致日神的?”、张念的“等待”、肖鲁的“对话”。其中,来自舟山的吴山专带了三十斤对虾到北京中国美术馆,在展厅立招牌、标价格、卖虾。这一行为后被解读为“对美术馆和艺术批评家的反叛”。李山在展厅里自顾自洗脚,持续了两个多小时。脚盆、毛巾、铅桶和李山的衣服内衬都印有美国总统里根的头像。李山总结这是要放弃自己、放弃自己原本的思考、放弃自己的历史。此前,厦门达达也做过在美术馆内展示垃圾、在美术馆外焚烧艺术品等挑衅美术馆权威的表演。

文 / 黄文珑

王友身,通缉系列-5号,1989,布面油画,81× 60 厘米,由艺术家本人惠允

王友身,通缉系列-5号,1989,布面油画,81× 60 厘米,由艺术家本人惠允

王友身1988年从中央美术学院民间美术专业毕业,随后进入《北京青年报》担任美术编辑。他在学院中接受艺术教育的时期正是当代艺术领域中’85美术新潮的高潮时期,因此相较在美术学院中接受的教育,他认为’85美术新潮对他的艺术观有更大的影响。毕业后,王友身主要进行表现主义风格的绘画创作。1988年的《严肃的游戏》以冷暖冲撞的色彩描绘出自禅学故事中几个半人半兽的抽象形体。在经历了1989年春夏政治风波之后,王友身于当年的8月创作了的《通缉系列-5号》。这幅画没有采用表现性手法,他尝试抹去个人特色。画面像一幅平面广告画,几乎没有手绘的痕迹,勾出的黑边犹如打印般清晰干净。其中的图像符号也如同广告般直观可读:没有五官的人脸、被蒙住的流着泪的眼睛、叹号、带着省略号的对话框都指向无法表达的状态。作为在媒体工作中长期与图片和文字打交道的艺术家,《通缉系列-5号》建立在王友身对图像、文字、符号话语系统的理解之上。“通缉”的主题及禁言、失语的符号构成他对当时历史、社会事件的紧急回应。该创作一直未公开展出,王友身以一种“走着瞧”的态度不刻意渲染80年代终结和90年代开启的转折事件。同时期,他仍在其他作品中延续着表现主义风格。

文 / 孙杲睿

尚扬,状态-4,1989,木板上综合材料,122 × 135 厘米,由艺术家本人惠允

尚扬,状态-4,1989,木板上综合材料,122 × 135 厘米,由艺术家本人惠允

《状态-4》的底部由九块报纸印刷所用的“胶版纸型”于木板上拼贴而成。“胶版纸型”为活字印刷浇铸的铅版模型,由多层特制的纸蘸湿后覆于活字版上压制而成,此工艺现已淘汰。已然氧化发黄的纸型带有奇特的肌理,其上还隐约显现着文字内容。一块绸缎的影像被翻印放大,经过誊印后贴于纸型之上。生于1942年的尚扬,自上世纪80年代初期便醉心于黄土高原。尚扬是一位既有人文关怀,又持续进行语言探索的艺术家——“尚扬黄”便是其独特的风格标签。而在80年代末,尚扬转向综合材料,运用人工媒材和现成品进行创作,《状态》系列由此而生。虽然他个人认为该系列创作动机在于对综合材料的偏爱和对媒材“无意义”的尝试,但“纸型”等现实中的物品在当时敏感的政治氛围中难免带有“意义”。“状态”对应的是当时社会中新的现实及新的“主义”。

文 / 张理耕

个体意识深化的一个方面即剖入到社会现实层面。经历了美术新潮、思想自由化运动的洗礼,艺术家开始使用独有的、标志性的语言回应时代中那些紧急时刻。个体意识与觉醒也恰恰在这样的历史节点被催生而出。

组稿编辑:张理耕

排版校对:孙杲睿

发表回复