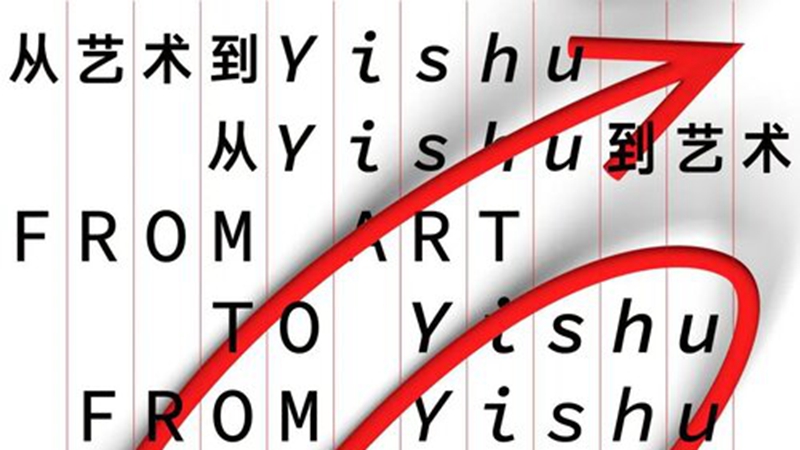

中间实践 | Yishu写作者修行之路 系列采访 #1

在展览"从艺术到Yishu, 从Yishu到艺术" (2020.12.19-2021.05.09)的展期内,我们采访了共十五位为《Yishu国际典藏版》长期撰稿的写作者和编辑。他们中既有资深的双年展策展人,也有艺术史家和活跃的评论家。我们将不定期推送这些采访,期望读者能从他们的写作修行之路中汲取灵感与能量。

照片来源: 巴塞尔艺博会

白慧怡

白慧怡是《Ocula》杂志主编,《ART PAPERS》和《LEAP》的特约编辑,香港M+在线杂志《Podium》总编辑,也是《Naked Punch》编委会成员。曾任《Ibraaz》高级编辑,定期为《Artforum》、《ArtMonthly》、《Yishu典藏国际版》、《D’ivan》、《A Journal of Accounts》等杂志撰稿,自2015年起策划香港巴塞尔艺博会的 “对话 “项目。2006年至2012年,她居住在希腊雅典,在希腊Doukas教育公司设计、指导和管理BTEC认证的艺术与设计预科课程。

1. 你和《Yishu》的故事是什么?你是什么时候开始为《Yishu》写作的?

我为《Yishu》写的第一篇文章也是我第一篇自创的长篇作品。它探索了杨福东与希腊艺术家Kostis Velonis在希腊国立当代艺术博物馆(EMST)同时举办的个展之间的关系。毫无疑问,这是我作为艺术写作者的实践中的关键时刻。首先,这是我第一次能够采取我当时认为的欧亚取向来进行艺术批评,所谓“欧亚取向”是指要去思考来自不同地域和历史轨迹的艺术实践之间共通的可能性。

在西方,我感到与出版物愈发疏远,而《Yishu》给我提供了宝贵的流动空间。我永远不会忘记一位知名杂志的编辑告诉我说,在评论展览时,语境并不重要。而我恰恰认为并非如此,在几年后该杂志便采用了语境化的方法。更不用说,在我的第一篇文章中也贯穿了我曾经居住在希腊的背景!

2. 你在《Yishu》中发表过几篇文章?主要写作的内容是什么?

从2010年开始,我定期在《Yishu》上发表文章,偶尔休息一下,所以我的文章非常多!我最喜欢的作品当然包括与香港艺术家周俊辉、区凯琳和黄炳的对话; 我最近写了一些关于展览的文章,例如纽约古根海姆美术馆的“世界剧场”(Theater of the World),英国曼彻斯特美术馆的“言语行为”(Speech Acts),以及新加坡国家美术馆的“觉醒: 1960年-1990年间,亚洲社会中的艺术”(Awakenings: Art in Society in Asia 1960s–1990s)。

在2020年,我还写了关于Metahaven艺术团体的工作,这很有挑战性。令我想到上文提到的我为《Yishu》所写的第一篇文章时的适当的关切,即“欧亚大陆”(Eurasia)的视野和取向。

3. 你为什么会选择《Yishu》平台?你觉得《Yishu》杂志的特点是什么?它有哪些特质是不同于其他杂志的?

《Yishu》是一个难得的空间,写作者们可以不受限制地深入到一个实践或展览中去,探索细微的差别和发展轨迹,这是我非常欣赏的。

4. 跟《Yishu》杂志编辑部合作沟通的过程是什么样子的?

我特别感谢华睿思多年来的鼓励与支持,以及编辑团队在审阅文本方面的出色工作。

5. 你的研究方向是什么?你最近在研究什么?

我身兼多职,这对我们这些在艺术领域工作的人来说往往如此,因此我为一些亚洲、美国各种类型的杂志(无论是商业杂志还是学术杂志)从事编辑和写作。在整个工作过程中,流动性既体现在我的写作形式上,也反映在我对地区性刊物所采取的立场上,无论是在《Ibraaz》的高级编辑(《Ibraaz》是一个专注于北非和中东以及周边地区的视觉文化的发布平台),还是《LEAP》的特约编辑,或是《Ocula》的主编。

这种跨区域的训练逐渐培养了我从历史出发,在当代全球化的背景下对艺术生产和文化交流的广泛关注,而主流艺术世界是其中的一个缩影。考虑到这一点,我对文化生产和交流中的权力关系特别感兴趣,特别是这些关系如何与更广泛的地缘政治趋势和变化联系起来。有时候我则喜欢观察一位艺术家的作品,或者对一个展览做回顾!

6. 2002年《Yishu》创刊号向当时的有影响力的艺术实践者提了一系列问题。借第100期出版之际,我们想把这些问题提给你:你怎样看待中国艺术文化现状?中国的艺术和文化对您来说意味着什么?中国的艺术和文化对你来说是什么?“中国”对你来说意味着什么?

我是一个在香港出生的欧亚人,所以“中国对我来说意味着什么”这个问题具有可预见的复杂性。它源自香港以及东西方中间地带的视角,更不用说后帝国主义和新帝国主义了。也许回答这个问题的一个方法是使用一个术语, 即在香港Para Site展览中使用的策展语汇“华语世界”,这让我想起了“阿拉伯世界”这个词, 它描述的是由语言、文化和历史形式联系在一起的人的联合体,而这不一定(或总是)受单一民族国家形式的束缚。

从南洋画派到香港的中元画会,再到中国的星星画会,再到东南亚、现在的台湾以及海外的许多杰出的当代艺术家,我与华语世界有着密切的联系。但有必要强调的是,这种亲缘关系也将更广泛地延伸到亚洲(作为一个由许多区域组成的地区),甚至更远。艺术毕竟是混沌的,从许多方面来说——这是一个人们和实践会在此相互交叉并因此而变化的“空间”。这不仅在当代,在历史上也是如此。最后,引用艺术家Sanja Ivekovic和Rada Ivekovic的话来说:“一位艺术家不能代表一个民族国家,因为……艺术家本身既不可定义,也不能被代表。”

7. 你认为目前艺术评论的现状如何?

这是一个很难回答的问题,因为在很多方面,艺术批评的实质在于它可以是任何东西,这取决于出版物、作家、读者,更广泛地说,取决于艺术世界本身。还或者可以更确切地说,一个艺术评论家是在哪个艺术世界、为哪个艺术世界写作。在许多方面,这里有容纳一切事物的场所,这取决于作家正在寻找什么空间,他们想说什么内容以及愿意接受什么样的条件。有一些比较主流的出版物, 为作家们表达意见提供了更多的创造性,或者说是更少的限制。在这里想到了英国的The White Pube。这是一个无所畏惧的平台,在强调艺术世界的悬殊与不确定性的同时,彻底改变了成为艺术评论家的含义。

8. 借用Keith Wallace在第一百期向写作者进行的提问:“在过去的二十年里,中国当代艺术在艺术生产和运作机制方面有些什么发展/变化?”,请问您对这个问题有什么想法?

对我而言,最重要的是(这也与我之前的回答有关)我对中国艺术的理解是从香港的角度出发的——不管是好是坏,我都在关注香港艺术界的发展。从我长大的火炭社区里的工厂大厦中设立的工作室,到新一代在被高度资本化受特别行政区约束的实践,再到在香港的巴塞尔艺博会、大馆和M+。我期待看到城市在向前发展时打开了哪些新领域,以及能有什么样的新视野。

采访策划:刘语丝,黄文珑

采访翻译:倪嘉

文字校对:刘千,刘语丝,张理耕,黄文珑

微信排版:孙杲睿

展览视觉设计:Onion

发表回复