细读“巨浪与余音”展三|“现代派”的复现与激变 (上)

在“巨浪与余音”展期间,我们将定期按不同主题分享展览中的具体内容,为观众进行展览“导读”。借助展览中对具体作品、文献的描写,带领大家对1987年前后中国艺术的个案、现场及思潮进行“重访”,回溯1980年代中后期的艺术话语和艺术现场。

在50年代冷战时期,“现代派”曾被赋予强烈的意识形态色彩。此后近30年中,“现代派”文艺在意识形态的挤压下时抑时扬,直到七八十年代之交。1976年3月,《美术》一复刊就开始介绍外国美术。1977、1978年,《美术》致力于展开对中外美术的学术性评价。1979年春的“新春画展”,是1949年以来首个艺术家自发组织的展览。这个展览呈现了民国时期和新中国以来不同代际艺术家的风景和静物画,展示了当时中国油画界艺术家们不同的成长和教育经验、不同视野和艺术取向混合并存的状况。在这个展览中,人们可以看到,中国艺术界自五四时期就已开始引介、接受西方现代派,之后历经沉浮,并没有因为“文革”完全消失。

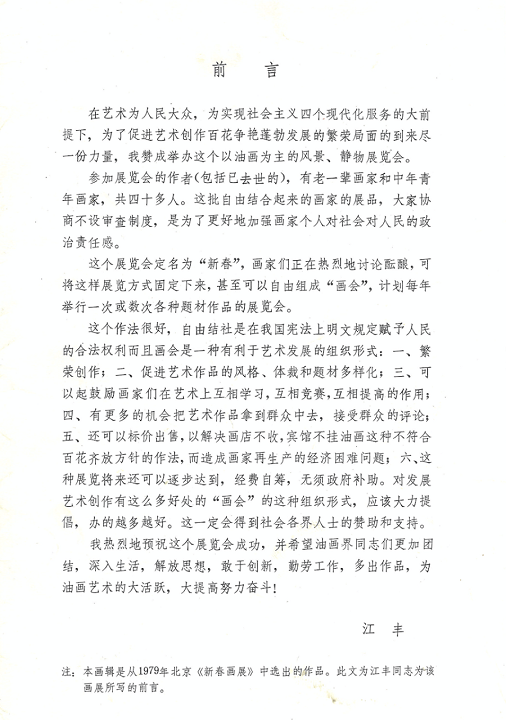

江丰为“新春画展”题写的前言

“新春画展”中展示了各种画法、风格的风景和静物画,其中不乏印象派和注重形式主义的作品。江丰当时为此展览所写的前言,随后便马上刊登在了1979年《读书》杂志的第一期上。当时,江丰并未恢复原职,他本人也对抽象及印象派心存芥蒂,但是他依然从文化领导的角度为此事件提供了可以发生的话语空间。

1979年6月15日,《世界美术》杂志在北京创刊,第一、二期刊发了邵大箴先生的文章《西方现代美术流派简介》,他运用唯物主义观点来介绍新印象派之后的西方现代主义诸流派。这是“文革”之后中国艺术杂志首次向读者引介西方现代艺术。邵大箴还通过在全国各地演讲,进一步传播现代主义的信息。1982年,他的《现代派美术浅议》一书出版。这些工作推动了年轻一代艺术家和学生了解西方现代派。同时,邵大箴也有效地界定了中国艺术界如何接受,以及接受何种现代派。

《西方现代美术流派简介》——邵大箴

特别值得注意的是邵大箴先生在文章的综述部分对“现代派”所秉持的批判观点,其用语和判断的背后是复杂而动态的意识形态资源。“矛盾”不仅仅作为辩证法在语言的内在结构中显现,它还直接地表现为当时美术史论研究者对“现代派”的界定、引介的困境。

“现代派”并不是在80年代才被人们发现的新形态,早在五四时期,就已开始有相关的译介。80年代的“思想解放”“改革开放”促使人们大规模接纳、借鉴20世纪西方“现代派”文艺与哲学。它与中国古代、现代艺术一起,重新得到艺术家、理论家的正视、启用。同时,艺术家通过自身的经验和视角,来内化现代派的手法和思想,形成了多重混杂的个人经验。

展览中,我们将在20世纪早期就接收到现代经验的美术家们的创作陈列于同一个空间内。他们处于比美术新潮里的青年美术家更早的一代。对于他们而言,80年代的思想、文化环境为重新召唤回“现代派”的经验提供了积极条件,但他们并未有着继续革命、求变的诉求。激进实践“南方艺术家沙龙”的召集者王度的采访录像如“异物”般地被置于角落中,他的话语为现代派的复现和激变制造出了一个反思性的维度。

在整个80年代,包括“现代派”在内的多种思想资源,再次复现在历史舞台上。艺术家们频繁地从一种风格转换到另一种风格,以至于出现了这样一种情况:“从1979年到1989年,也许艺术家自己也记不清他们曾经为多少种被介绍进中国的西方艺术家的作品弄得目不暇接。一个艺术家在一年以前可能还是一个风格主义者,一年以后则可能是达达主义者;他可能在一年以前还在孜孜不倦地追求一种油画的表面效果,一年以后则可能完全抛弃架上绘画;一年以前,一个艺术家可能还在为自己的作品不受重视而耿耿于怀,而一年以后,他则可能宣布艺术是个骗局,应该以反艺术来推翻艺术的王朝。”

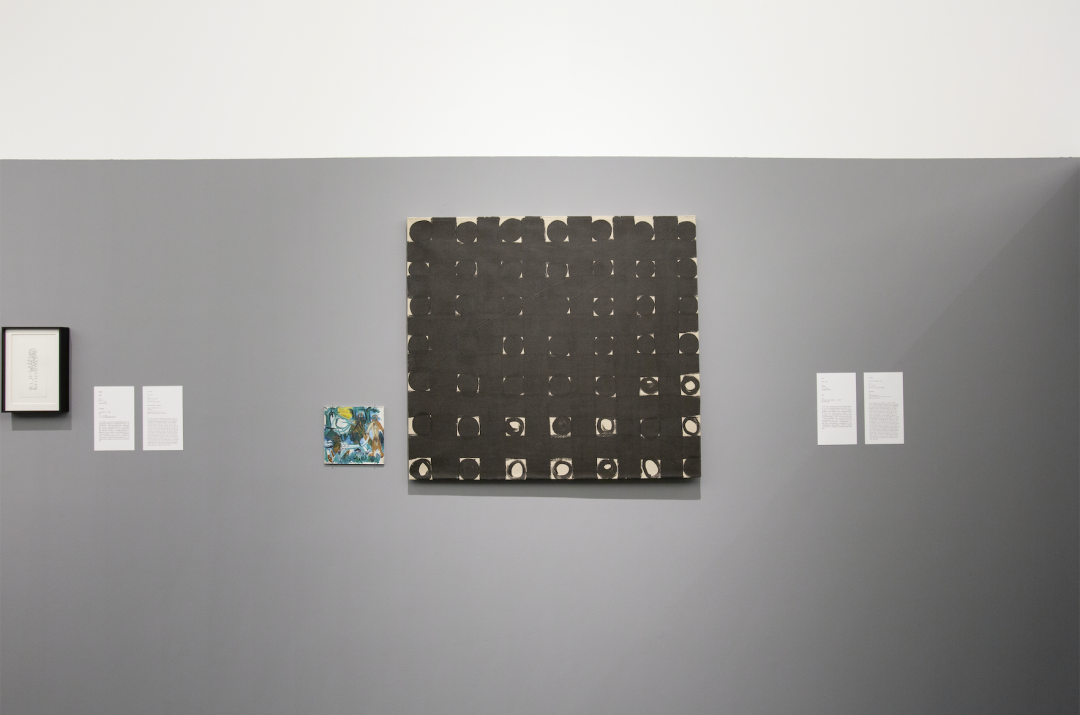

我们将同一位艺术家在1987年前后的创作并列陈设。在这个转变调试期间,艺术家风格的激变快速而又鲜明。

(左)丁乙,禁忌,1986,布面油画,84 × 84 厘米,由艺术家本人惠允

(右)丁乙,小稿6件,照片,1987年创作,2020年复制,由艺术家授权北京中间美术馆复制

丁乙绘于1986年的《禁忌》采用“结构之中的结构,一个方框里面又有框架,在大的框架里面又有小的线框”的语法。此种颇具理性意味的“画中画、框中框”的结构方式贯穿于他后来的创作之中。当时,丁乙的画面中已隐约出现他利用表现性笔触绘制的交叉“十字”符号——确切地说更像是“X”而不是“十”。“X”符号代表某种反叛及打破传统的倾向。这一方面得益于丁乙对现代主义的深入研习,特别是他从塞尚和毕加索的绘画里所习得的构成性笔触和将设计感融入视觉表现的手法。同时,此种转变亦受益于80年代中期各种以观念突破为诉求的激进实践。丁乙于1987年末开始着手绘制《十示》系列草图,将“十字”形式固定下来。本次展览中,我们按照原尺寸打印复制这批草图小稿中的6幅与《禁忌》的原作并置。87年之前的抽象绘画仅仅是一种外衣和临时性的方案,借于此道丁乙抵达将观念作为问题的创作新阶段。

文:张理耕

(左)李山,故乡,1982,图片文献(原作:布面油画,58 × 62 厘米),由艺术家本人惠允

(右)李山,扩延,1973年创作,2012年复制,布面油画,85.5 × 95. 5 厘米,由梁勤先生惠允

李山在谈及使用黑色格子时表示:“我认为这种符号,本身既简单又含混,既明确又模糊,这本身就有神秘的意味在里面。那么黑颜色也是这样的,有人在黑颜色中体会到的是压抑的东西,恐怖的东西,严厉的东西等等,而我在黑颜色当中所体会到的只有神秘。” 李山的笔触是即兴的、自我表现性的。70年代文革期间,李山已开始利用重复性的“网格”来取代当时社会主流的写实主义绘画,凸显符号本身的神秘性。这一格纹也能使人联想到远古时期的几何形印纹陶器。李山也并不单单尝试抽象创作,他在80年代创作的油画《故乡》采用了蛮拙原始的笔触,勾画出赤身裸体的人、动物与树,这也是远离社会主义现实主义的一种另辟蹊径,后成为他架上作品的一条重要线索。

文:黄文珑

(左)顾德新,无题,1983,纸本水彩,19.5 × 17 厘米,由赵友厚先生惠允

(右)顾德新,人体测量,1980年代创作,2015复制,绘画,8.7 × 18.5 厘米,2015年由卓沐曦根据顾德新描述绘制)

1980年代初期,完全没有美术科班背景的顾德新通过报刊杂志等各类渠道零星地了解到现代艺术。他随即开始进行不同风格、不同类型的创作实践,《无题》就是此时期的水彩作品。画面颜色鲜艳明亮,对比突出。主题及风格带有民间美术色彩,但在具体形象的建构上又利用相当丰富的超现实主义元素。莲花上的精灵长满乳房,神秘、抽象且情色。于此相对立,《人体测量》则冷静而客观。当顾德新在笔记上画的人体画像经常因比例问题遭到同伴们非议时,他开始丈量身边的朋友。身体每一个部位的尺寸,都被顾德新以直尺量好,并在等比缩小的人体线描之上记录下来。在不同艺术风格之间的自由切换,为他后来更为实验性的尝试提供了养料,《人体测量》的实践方式和倾向亦成为他与其他好友决定合作创作的出发点。

文:张理耕

文字编写:张理耕

编辑排版:孙杲睿

发表回复