细读“巨浪与余音”展十五|前进中的虚无主义

在“巨浪与余音”展期间,我们定期按不同主题分享展览中的具体内容,为观众进行展览“导读”。借助展览中对具体作品、文献的描写,带领大家对1987年前后中国艺术的个案、现场及思潮进行“重访”,回溯1980年代中后期的艺术话语和艺术现场。 本期是细读“巨浪与余音”的最终篇。

1985年是国际青年年,“前进中的中国青年画展”于当年5月应运而生。作为展览评委的袁运甫先生在参观之后不由得发出感叹:“青出于蓝胜于蓝,我感受到一种年轻人的艺术的冲撞力,以及这些作品所具有的时代气息和思考的价值……我真正感到了中国艺术的发展正在从一个面孔走向多元,对各种艺术风格的追求开始拉大距离,并形成自己独特的面貌,看了这些作品,我由衷地感受到百花齐放的艺术春天到了。”这种感受相当真切,甚至也被艺术史家捕捉到既往的历史叙述中。新潮美术的序幕就此拉开。

展览画册《国际青年年美术作品选》

画册中没有收录孟禄丁与张群的《在新时代——亚当·夏娃的启示》,这幅作品获得了鼓励奖

在1985新潮的前夜,第六届全国美展于1984年举办。展览的筹备是在1983年清除精神污染运动的背景下展开的。一次会议上,当时的美术界领导认为精神污染主要体现在:“创作上出现了脱离现实、脱离群众的不良倾向”“美术界也有人公开散布资产阶级人生观和腐朽、丑恶的处世哲学、生活方式”“个人主义、自由主义恶性膨胀起来,和社会主义事业格格不入”。这些“帽子”或许显得太大、太沉,但是在改革开放的背景下,顶层设计中的政策依然充满理解及执行的弹性。

“二为”方向、“双百”方针(“文艺为人民服务、为社会主义服务”于1980年提出,是新的文艺工作的总口号,用以取代沿用多年的“文艺为政治服务”的口号。“百花齐放,百家争鸣”即在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中提出的繁荣社会主义文化的方针。)制造了一种效果,它们似乎在为艺术家松绑。吴作人在筹委会第一次会议上指出:“有个别人担心清除精神污染后,是不是创作内容会有影响,是不是除现实题材外,其他题材的也都可以?我们说当然要创作反映现实生活的作品,但从未排除山水、花鸟等题材;山水、花鸟画同样可以反映社会主义时代的面貌。”这段话规避了主要矛盾,而这恰好充分体现了当时艺术界主流的思考困境:创作自由究竟在什么程度上是可以被体制所接受的呢?

认识上的困境导致这届美展的最终结果令许多青年艺术家感到失望,他们看到官方遴选的获奖创作又退回到某种升级版的“题材决定论”当中来了。并且,全国美展的选送机制依然不能充分反映艺术中的新倾向,此番被压抑的表达欲终于在一年后爆发。

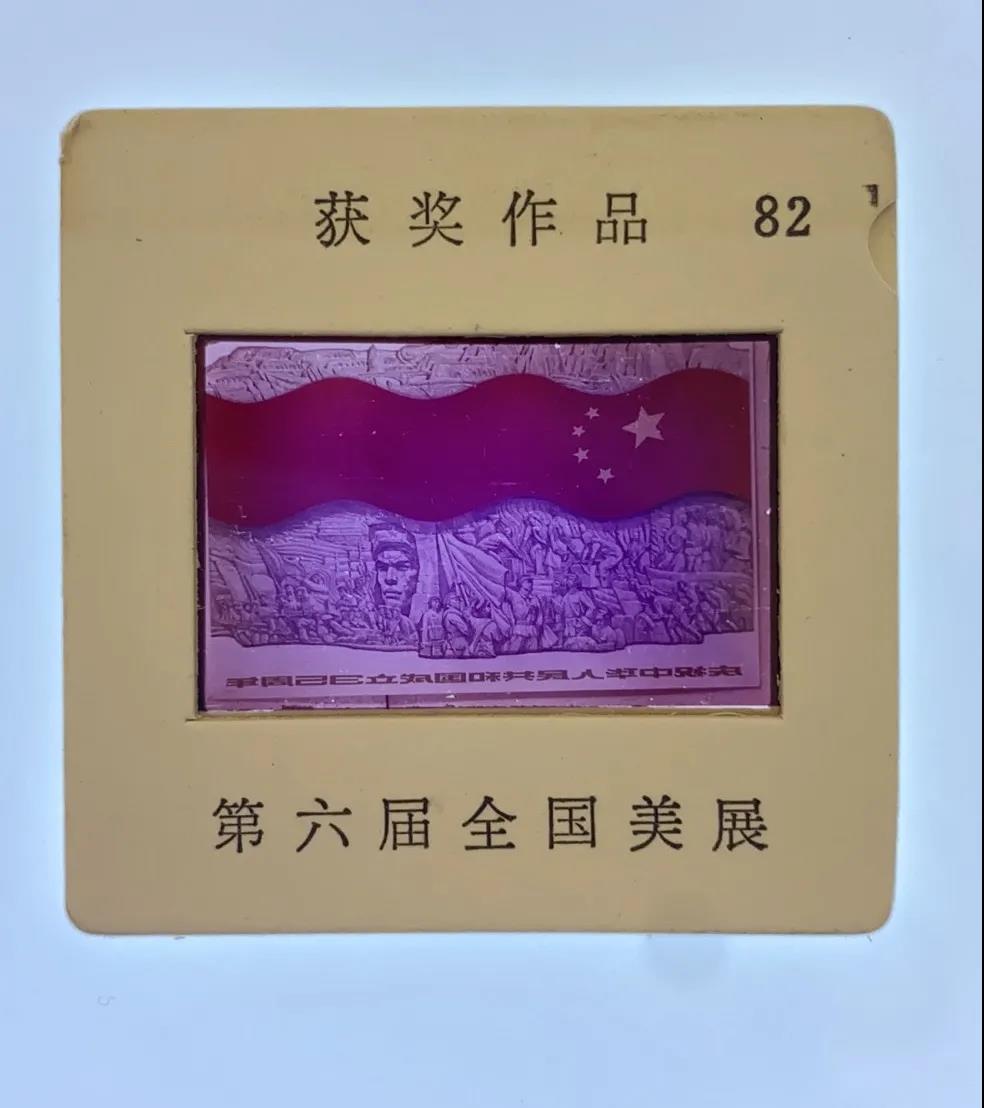

《第六届全国美展(获奖作品幻灯片)》,1984年,中华人民共和国文化部,中国美术家协会

这本幻灯片展示了获奖的创作,体现了评委会的判断。前卫的实践在奖项中必然是缺席的。不过,颇为耐人寻味的是“巨浪与余音”展览中亦有艺术家曾被收录进这个代表“官方意志”的现场中。李邦耀的作品出现在“中国第六届美展优秀作品展”中,杨志麟联合创作的《我爱国旗》也在这册幻灯片里。这些作品和他们85新潮之中、之后的创作产生着微妙的张力。

钱大经、杨志麟、冯忆南,《我爱国旗——火样的鲜红》(宣传画)

“新潮美术”时期的艺术界创作活跃,话语激荡。但到了1986年底,却迅速出现“退潮”迹象。“新潮”期间风起云涌的思潮与交锋就此尘埃落定。虽然反思的声音一直如影随形,可更进一步的沉淀还是要等1987年“反资产阶级自由化”运动开始后方才显影。1987年成为一个可以被问题化的时间节点。

由《中国美术报》和珠海画院联合主办的《‘85青年美术思潮大型幻灯展暨学术讨论会》于1986年8月15日至19日在广东珠海市举行(史称“珠海会议”)。参加会议的包括来自各地的艺术群体代表、全国几家主要美术报刊的主编或社长以及编辑、理论家。珠海会议之后,小组形式的活动逐渐减少。

展览共征集到全国各地1100多张作品幻灯片。在映展观摩入选作品的基础上,进行了学术讨论。各青年群体代表介绍和阐述了各自的艺术活动及艺术主张。不同艺术主张的碰撞使会议气氛异常热烈紧张。尤其是“南方艺术家沙龙”代表王度和“北方艺术群体”代表舒群的针锋相对令讨论推向高潮。

王度在1986年组织起“南方艺术家沙龙”,同年写下具有宣言意义的长文《不可逆的趋势》。文中,他直言,旧有的艺术形式——绘画和雕塑——只是工具和材料,而“当代人必然有当代人的精神载体,即‘当代美术’的物态方式。这里使用的‘当代美术’不带有针对任何观念和思潮的反动性,它包容任何不同的观念和思潮,只加以扬弃而不否定,只求建立,而不破坏。”他强调,第一回“实验展”没有直接或间接承袭某一流派的作风(诸如后现代等),它的品质就是没有戒律的艺术,因为没有戒律使其自在。王度坚信,当时在全国各地相继出现的不同层次、不同观点、不同方式的展览,都在暗示着这样一股“不可逆的趋势”:经过一段时间的撞击和戒律的磨损,出现了一个游离自在的、开放的的趋势,这个趋势不是中国的,而应纳入整个世界趋势中。这股趋势兴起于新潮美术出现的后期,是艺术家利用形式或观念上的激烈和极端,在艺术边缘展开探索,挑战各种折衷主义和学习西方现代性的不彻底。这既是自我挑战,也挑战了新潮美术逐渐形成的秩序,回应和延续了在20世纪初期的左派文艺理想,一再地延迟了艺术陈规和体制的形成。

王度,“未来的材料记录1980-1990中国当代艺术”,采访,2008,录像,8 分 53 秒,由王度先生授权,亚洲艺术文献库惠允

1986年10月,丁乙与秦一峰、张国梁在上海吴淞口码头进行行为艺术《街头布雕》。三人展开长达二十米的黄布,以此缠绕互相的身躯,打造出静立的造型物。翌日,他们又前往上海城区的各个地段,以三段黄布分别包裹自身,形成造型各异的“布雕”。《街头布雕》不仅突破传统的雕塑形态,更是将艺术从工作室和博物馆里解放出来。观众的参与、好奇及议论被激发而出,城市空间成为艺术家自由的实验场。作为一种操作方法,包裹的灵感源于艺术家克里斯托和珍妮-克劳德的特定场域艺术,亦受达达主义等反唯美、反叙事、反表现的艺术思潮影响。同年9月,林春在中国南方沿海的海滩边创作包裹身体的《被红布裹着的人及礁石大海天穹》;11月,在山西太原的宋永平与宋永红使用红色和白色的布进行癫狂的包裹表演;12月,北京“观念21”实践中有艺术家用布条捆扎身体;1987年1月,徐州的“87行为艺术”中也出现极具宗教意味的被包裹的人体。

丁乙、秦一峰、张国梁,街头布雕-行为现场(照片8张),1986,由艺术家本人惠允

三个躯体被一块红布裹盖起来,赤裸的四肢在海边的礁石和沙滩上移动、摸索、伸展。林春的行为艺术《被红布包裹着的人及礁石大海天穹》照片展于1986年在厦门新艺术馆举办的“厦门达达——现代艺术展”,这个展览是对现代性反思的更为激烈的宣言,更是“现代=反艺术=禅或道”思想的表现。透过戏谑的肢体动作,红色介入自然环境不协调的刺亮,挑战传统的审美,并变“展”为“场”,突破传统创作的表现空间,强调视觉和心理在物理空间的参与。尖角感的四肢与礁石的弧度感组合形成的构图与《老聃》类似,但不同的是,在《被红布包裹着的人及礁石大海天穹》中,林春更形而上地实现自己与艺术一体化的追求,由行为反艺术,通过禅实现“生活即艺术,艺术即生活”的后现代主张。同一时期,亦有多个艺术家尝试了包裹身体这种极具灵性的操作。红色不只是强烈的视觉效果,“赤”还在中文语境中指向符号性的欲望,这一内涵尤其在1987年在浙江成立的“红色幽默”小组的作品中批判符号的审美与人的意识之间的荒诞时更为突出。

林春,被红布包裹着的人及礁石大海天穹(系列)照片,1986,行为,由艺术家本人惠允

1986年9月26日,黄永砯为1986年9月28日——10月5日在厦门市群众艺术馆举行的展览写下《厦门达达——一种后现代?》。他将这个展览描述为“一个占卜未来中国本土现代艺术种种可能性的展览在新艺术馆公开展出,这次已经不同于1983年5月‘五人现代画展’那样只能是守灵式的内部观摩”。黄永砯在文章中提到的这个“五人现代画展”是身处厦门的五位艺术家林嘉华、许成斗、焦耀明、俞晓刚、黄永砯在同一地点举行的展览。展出的83件绘画和雕塑全是现代艺术作品。艺术家认为,他们在这些作品中“大胆地披露了自己对以往习惯的‘表象’艺术观念及价值的质疑,包括所谓‘美’的法则,以及一件在展览会展出的美术作品应该是什么的固定看法”。显然,到1986年下半年,他们不再满足于在作品中探索艺术语言、在形式中建立艺术与生活的关系。除了有更多的艺术家,比如同毕业于浙江美术学院的林春和沈远的加入以外,这次群体活动还将杜尚、克莱因、曼佐尼、凯奇、博伊斯和刚刚在中国美术馆展出的劳森伯格和他们的艺术观作为启示和“蔑视形式和内容的反艺术”先驱。虽然这次展览与1983年的展览一样,有很大一部分是实物,但作者指出,展览中还有“与实物结合的绘画以及新近增加的照片(制作和演出作品的过程)文字(注释性或直接作为展品)多式多样的悬挂物(作为雕塑还是作为环境的某种界限不清的东西),在没有统一纲领和各自创作的情况下有意无意地形成一个最明显的倾向:达达”。一个月后,参与“厦门达达”展的艺术家们延续了该展的思路,对展览中的作品进行改装直至最后焚烧,一切的目的都在于破坏,使作品中的“达达”意味显示出来。1986年12月,参加“厦门达达”展中的部分艺术家将展览馆周围的多种建筑材料和废弃物搬入展厅,用这种方法决定展览的形式。这一系列展览和同时期参与展览的艺术家的创作,构成了“厦门达达”消除艺术的神圣感、唯一性,消除艺术家的身份、艺术体制的权威感和艺术秩序的决心和精神。

黄永砯《厦门达达——一种后现代?》

我们所说的“前进中的虚无主义”借用着“前进中的中国青年画展”之“前进”一词,关注的重心则是在主语“虚无主义”之上。“虚无主义”往往是被批判的对象,但分析者却没有注意到它所内含着的积极性结构。“巨浪与余音”试图重新召唤回先锋反叛精神,因此,这一章节的论述也成为观众步入展览最先阅读到的文本。

展览现场

而展览动线的最末端,我们设计在展厅的三层。黄永砯所写的《焚烧声明》内的一句话被放大贴于墙上:“艺术家可以任意处置自己的作品而无须小心翼翼。对待自己作品的态度标志着艺术家自己解放自己的程度,无所谓,甚至进行不合常理的处理。”

展览现场

这既是“厦门达达”当时的宣言,亦是激发我们今日研究者的“前进中的虚无主义”。

我们并不将1986年至1987年间发生在中国不同城市的一系列“反艺术”、“反文化”和具有达达主义特征的艺术项目视为中国独特、独有的现象,而是将他们视作全球范围内后现代主义激起的涟漪。自1960年代以来,从欧洲和北美洲开始,资本主义进入晚期资本主义时期,即主要特征为多国化的资本主义。1970年代末至1980年代,随着资本的全球扩张和渗透加剧,后现代主义的文化逻辑、思想风格和话语加速在全球弥散。从现代主义到后现代主义的过渡并不意味着物质世界里霸权格局的根本改变或“现代性”的终结。它只是提供了一种反思现代化进程和其哲学前提的机会和思想框架。在后现代主义的逻辑中,所有范畴之间的界限和划分正在削弱,赋予事物意义的序列和叙事可以被重新审视和搁置。

即将于下周开幕的“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”将是“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”的一种延展。它将后现代主义的话语视为连接全球1980年代的一股重要力量,聚焦国际艺术世界成为巨大共同体的这一时刻。后现代性认为这个世界充满偶然性,是多样化、不稳定的;在它看来,这个世界是由许许多多彼此不相连的文化系统和解释系统组成的。

在破除了对于单一艺术史序列的迷思之后,无论如何与世界相隔离,意义的存在定义了艺术,而意义不需要任何特殊的语言,可以超越在其他方面把我们分开的语言的对象中,使我们都有可能成为这同一个世界的一部分。或至少,1980年代的艺术图景展示了这样的一种可能性。

撰文:张理耕

校对排版:韦淇(实习)

发表回复